わが『西壁1号』禁断の領域

最近、動画の編集作業をやるようになり、ビデオカードやCPU.GPUについて調べ始めた。27年くらい以前に一時自作パソコンに凝り、組立からCPUのクロックアップまでやった事を思い出した。今ではパソコンの自作は流行らないし、出来合いを買ったほうが安いのでマニア以外はそんなことに関心はないだろう。自分がむかしネットに上げていた記事を発見したので、今回備忘録の一部として載せた。思いおこせば随分無駄なことに時間をとったととも思うが、面白かったのも確かだし何かに夢中になることも必要か?

Intel セレロン333MHZクロックアップ (1999年の記録)

1.きっかけ

自作を思い立ったのは、今から二年ほど前(1997年)にさかのぼることになる。

その頃はCPUも、HDDも、その他のパーツにしても、値段が高く、失敗する可能性が格段に高い自作機は、興味を持っても実際には作れなかった。

あきらめきれない私は、時々パーツショップをのぞき込んでは、その進歩の早さにあきれ、値段の下落のスピードに喜んでいた。

今年に入り、CRTを除きなんとか5万円から7万円くらいで作ることが現実に可能となってきた。ハウツー本を買って読むが、難しい。

最初はちんぷんかんぷんで、全くなにもわからない。

念仏のように繰り返し読んでいく内に、わずかずつわかり始めた。 しかし、素人の悲しさが立ちはだかりBIOS、起動ディスクの所までくるとCONFYG-SYSがなんたら、AUTOEXEがかんたらと、何度読んでも全てをクリックで過ごしてきた私には理解の限度を超えたのだった。

組立はほとんど問題にならないと考えていたがここから進まなくなった。 やってみりゃあなんとかなると、割り切ったのはつい最近になってからである。

道具は使うためにあるのであり、それ自体だけでは一人遊びにすぎない、とも言えようが、趣味とした場合、人にとやかく言われる筋合いはない。

クライミングも安全地帯だけで遊んでいてはつまらない、アドレナリンがしたたるようなきわどいルートは恐ろしいが、なにものにも代え難い充実感がある。

人間は愚かである、しかし愚かなことは楽しい。

ともあれ楽しい地獄巡りツアー行きのバスに乗ってしまった。

95年にマックを買って以来、ずっとマックOSを使い続け、ウインドウズ95を仕事上使うようになったのが昨年のちょうど今頃であった。

イージーで適当なマックユーザーの一人である私はマックと同じようなファイル操作をして何度回復不能になったことか。

いまだにファイル関連、特に拡張子に関してはよくわからない。

こんなんで自作するというのだから、やっぱりマックユーザーは適当で向こう見ずと言えよう。

二兎を追う者は一兎も得ず.............昔の人は正しいかもしれない。

しかし、たとえ失敗したとしてもそれほどの損害にならずにすむのはいい時代になったものだ。そのうちパソコンはラジカセよりも安くなるかもしれないな。

空気や水とまでいかなくても、ことさら構えて使うものでなく、全くその存在を意識して使うものではなくなってしまうだろう。それはそれでいいことなのだが、ちょっぴりさみしい。

2.予算と構成

いちばん問題となってくるのが予算であり、もちろん不足しているという動かしがたい事実があった。ただ嬉しいことに必要なパーツがどんどん安くなり、一年前に構想したシステムに比較すると、半額以下となっている。大蔵省より折衝して得た予算は6万円、これに手持ちの2万円そして1万円を加えて9万円、ただミドルタワーのケースはすでに1万円で既に購入してあったので、総額の予算は10万円となった。はたしてどんなシステムを組むことが可能だろうか。

1.FDD とくに選択の基準は特になく、とにかく安くて動けばいい。

2.KEYBOAD これも特にない。やはり安いものを。

3.CD-RPM 早いに越したことはなく、またDVDもあるが予算的には

24倍速で充分だろう。

4.MEMORY 安くなってきたので128MBを積みたいところだが、ぐ

っとがまんして64MBにする。べつにこれで動かないわ

けではないし、後からいくらでも足せる。

5.HDD 少しの金額の違いで 4.3Gから 6.4Gへ変更できるのだが

これをやってしまうと予算が膨らんでしまい、トータルで

資金不足になるのは火を見るより明らかである。

これもスレーブとして後から足せる。

6.VIDEO ビデオカードほど値段に差があるものはない。

3Dなどのゲームをするならば、もちろん最新のチップを 積んだものになるだろうが、別にゲームをするわけではな

いので一番安いものにする。これでも4MBくらいのは手入る。

7.CRT 15インチか17インチにするかずいぶん迷った。

大きいに越したことはないがすぐに予算に響くので、ひたすら

安い機種を探した。

8.CPU 最初からスロット1でいこうと考えていたので、自然とセレロン

になったが、問題はクロックである。

300A. 333. 366. 400いずれも金額的にはそれほどの差がない クロックが高い CPUはクロックアップのマージンが少なく、4

00あたりでも500くらいがせいぜいだろうと雑誌に載っていた

300Aはクロックアップ耐性が格段に強く、なんと450MHZを

越えてもまだ動くらしい。もっとも冷却システムに相当気を配 る必要があるし、他のパーツの寿命を縮めるかもしれないが。

しかし、ここが自作のおもしろさであり、醍醐味である。

これをやらねば何のために作ったかと言えよう。

後で後悔するにしても。

9.MOTHER クロックアップをするためにはそれに対応できるものが必要 だがBIOSでベースクロックや電圧を変えることができるし、し かも日本語説明書がついている

AOPENのAX-6BC-Rにする。

10.CASE あまりこだわるものではないが、作りがしっかりしている し、側 板が簡単にはずせるものにした。

雑誌をみるとオールインワンのシステムが、同じ9万円ほどで、しかもウインドウズ98、モデム、サウンドカード、スピーカーまでついてくる。

どう考えても作るより、ソーテックあたりの出来合を買ったほうが絶対に安くつくし、安全で、確実に動くのである。

しかし、買ってしまったのではPCのシステムを理解し、勉強していくことにはならない。 まさにジレンマである。

ここにきて何度作るのをやめようかと逡巡してしまった。

まあ趣味というものは、他人様からみたら理解に苦しむことが多いから、一見ばかばかしいことでも、やってみることに意味があると勝手に納得した。

平成11年5月10日

3.実際の構成と金額

CPU セレロン333MHZ 7999

MB AOPEN AX6BCR-V 16800

VIDEO RIVA128ZX 8MB 4280

HDD 4.3GB 12800

CD-ROM 40X IDE 5280

FDD 2800

MEMORY 64MB PC100 5000

KEYBOAD 2000

CRT ATTIC 17INTI 29800

CASE ATX-524 10000

合計 101596

東区のDショップにて上記の価格で購入、考えていたより安く済んだ。

しかもCD-ROMは40倍速、VIDEOカードはRIVA128 8MB、マザーボードはVスペックと機能的にも大幅に上のものがそろった。

まずCRTのスイッチを入れウォームアップさせ、次に本体のスイッチを入れる。カタカタと音が鳴り、CRTが明るくなった。BIOSの表示が現れ、ハードを読み込み確認している。

よく見てみるとCPUは333MHZ、メモリーは64MB、FDD、CD-ROM等の認識は自動でできている。

とりあえず日付の修正だけして次に起動ディスクとWINDOWS98のCD-ROMを入る。まずプロンプトにFDISKと入れる。

1. FAT32を選択する.............................YES

2. MS-DOS領域または.........................YES

3. 基本MS-DOS領域を作成.................YES

4. 全ての領域を割り当てるか................YES

ここで再起動をかけると、またプロンプト画面になり、

A:Y>FORMAT C: ENTER と打ち込む

ややしばらくしてFORMAT終了となる。

今度はボリュームのラベルを決める。

A:> SET-UP ENTERと打ち込むとWINDOWS98のセットプログラムが開始された。問いに答えながら45分ほどで終了、途中悩んだことが発生したが、まもなく解決した。そのごVGAのドライバーを入れ、とりあえず作業は全て終了した。

WINDOWS95は起動ディスクにAUTOEXE. CONFIG-SYSを書き込む必要があるのに比べはるかに簡単に終わったが、ただラッキーだっただけかもしれない。わが『西壁1号』がここになんとか完成した。

ヘビーユーザーですら初期不良、相性問題等でひっかかるので今後は慎重に、ソフト、インストールを行い、モデム、サウンドカード、LANカードと拡張することにした。

5.ソフトのインストール

一通り動くようになったが、OSだけでは使い物にならない。

手持ちのソフトを入れなければならないが、かといってなんでもかんでも片っ端から入れていくと、HDDはすぐにいっぱいになってしまうし、トラブルの元になるのも経験済みである。慎重に、必要なものを選択して一つ一つインストールしていくと、作ったPCが一人前の戦士になっていくような気がする!?

もちろんスタンドアローンでは半人前だし、ネットに接続する必要がある。

資金が枯渇したため、今月は無理だがそのうちLANカード、モデムカード、サウンドと発展させる楽しみが続く。

今後は安定した動きが確認とれ次第、是非ともクロックアップにもトライしてみたい。最初は68.5MHZ,75.0MHZ,と設定し、その後83.3MHZ,そしてなんとか100MHZまでもっていけたらいいのだが。

もちろん、バスクロックが100MHZになるとCPU,HDDの発熱をどう冷却するかが最大の問題になる。冷却ファンをCPU,HDDそれぞれに増設するのがまずやらねばならない対策であろう。それをしても落ちるようであれば、いよいよ禁断の領域には行っていくことになる。

それは例のペルチェ素子、そして究極の手段である水冷機構の設置だ。

今のところそこまでやるかどうかはわからないが、興味はある。

クロックが頭打ちになったら、いよいよCPUの交換である。

いまはセレロンの333MHZを使っているが、一年もしない内にペンテアムⅢの550MHZあたりも一万円前後の価格になっているかもしれない。

マザーボードはバスクロックが153MHZまで上げられるので、しばらくは大丈夫と思われる。

平成11年7月10日

5. LANカードの装着

Dショップに行ってみるとLANカードが\1480で売っていたので、思わず買ってしまった。あまりに安いので少し不安ではあるが、背に腹は代えられない。

帰ってきて、さっそく装置し、電源を入れるとプラグアンドプレイが働き認識する。ドライバーを要求するので、フロッピーとCDを入れてやると、読み込んでいく。終わったかな、と思ったら正常に入らなかったからドライバーを再び入れろと、要求してくるではないか?

なんだ? 何回やっても同じ表示になる。

デバイスマネージャーで見てみると、ネットワークアダプターにびっくりマークがついている。IRQがぶっかっているのかと、リソースの項目を見てもぶつかっているわけでもない。 さてなんだろう。会社の若い人に聞いてスロットを変更してやってみたが、同じ結果に終わった。やはり互換機は一筋縄ではいかない。

組立から立ち上げまでうまくいきすぎたのだ、そうは問屋はおろさない........古いか。

こうでなくてはおもしろくない。なんていきがっている場合ではない。

何回やっても同じ結果なので、ドライバーが違うか入っていないのかと思い、お店に行って聞いてみたところ、おかしいですね、スリーコムのドライバーが入っていないわけはないのですが、と言われてしまった。再び机の前に座り、ドライバーのインストールを始め、よく画面を見てみると、あやしいチェックボックスがある。

いままで書いてあることがさっぱり理解できないので無視していたのだが、関係あるところはこれくらいしかないべ、と思い切ってはずしてみた。

結果オーライであった。こんなところで引っかかっていたとは、よけいなものをさわっておかしくなったらまずい、という初心者病にかかっていたようだ。

覚えるために組み立てたのだから、怖がって守りに入っては本末転倒である。

いじくり回し、インストールしまくり、クロックアップをしてみよう。

とはいえ、引っかかるとやはり疲れ果てる。

さて、LANカードが認識された後は早速ネットを組むことにした。

ネットワークの設定で追加を押し、プロトコル、MICROSOFT、TCP/IP、と選択していく。アドレスを設定し、ワークグループとコンピュータ名を入れる。

すると、ネットワークは一つしか設定できませんと入るではないか。

会社で使っているノートパソコンと自作機に新たにネットワークを組むためには、いったいどうすると良いのか、ここでまた引っかかってしまった。

あれこれやってみるが、現在のところ解決していない。

マックと比べパーツや設定の自由がきく代わり、画面の設定項目が多すぎるし、書いてあることがなにを言っているのかさっぱり分からないことが多すぎる。

平成11年7月24日

システムの深層部分を極力ユーザーに見せず、さわらせないようにしているマック。簡単に使えるが、自由がきかない。

すべてをユーザーの手にゆだねているWINDOWS。

理解すると何でも出来るが、そうでないとトラブルは自分で解決不可である。マックのシェアが相当減ってしまったためか、最近あまり比べられることがなくなってきたように思われるが、よくあるOS論争は、はっきり言って無意味である。

平成11年7月25日

IE5.0はずいぶん便利になった。最大の進化はウエッブページをそのまま保存できるようになったことだ。以前だとネットレコーダのようなソフトを使い、しかも使い勝手が悪い方法しかなかった。もっとも私自身がよく分かっていなかっただけかもしれない。

ただ容量は食ってしまうのは仕方ないか。

いずれにしても便利になると言うことは、それだけ要求されるものも当然増えていくということだろう。

資金が枯渇しているので当分ハード的な追加は無理なので、ソフト的なことに集中せざるを得ない。WINDOWS98の使い方を勉強することにした。

平成11年8月7日

DOSV工房に行ってふとCPUこーなーを見てみると、ななんとペンティアムⅢ600MHZという恐ろしいものが目に入った。

こんな調子で行くと、まもなく1GHZも出てくるに違いない。

しかし、だからどうなんだという気がしないでもない。金がない者のひがみかもしれないが、体感的にそれほどの差は感じないように思う。

セレロン333MHZでも不便は全く感じない。

もちろん気分的には1GHZもあるとリッチで俺より偉い者はいない、てな気になるだろうが。それより低価格パソコンの行方のほうが気になる。

この間10万円パソコンで騒いでいたのに、今では7万円、へたをすると5万円代で買える、しかもディスプレー付きでだ。

いったい物の値段てなんなのだ。無料パソコンも出てくるらしいが、これはただより高い物はない、のたとえどうり結果としてやたらと高くつく。

インターネット接続端末としてのパソコンはまもなく5万円以下になっていくだろう。問題なのはハードではなく、あまりに高い通信料だ。

アメリカに比較すると数倍高いと言われているが、これでは気楽に接続できないではないか。少しは貧乏人のことを考えろ。

平成11年8月16日

とうとう禁断のクロックアップに手を着けてしまった。

いつかやろうと考えていたが、自信がないためになかなか実行できかねていた。

お盆休みとなり、まとまった暇が出来たため、ついにわが『西壁1号』を危険水域へと進入させることにした。

あっちの資料、こっちの本とクロックアップの記事を読みあさっては見たものの、実際の所よくわからん。バスクロックを上げるとAGPクロックも同期して同周波数が上がってしまうらしい。

AGPクロックは最大66MHZと決まっているため、これ以上上がった場合障害が起きるか、システムが損傷するらしい。

どこまでバスクロックを上げれるかやってみることにした。

バスクロック 66.8MHZ 75MHZ 83,3MH 100MHZ

CPUクロック 333MHZ 375MHZ 417MHZ フリーズ

AGPクロック 66.8MHZ 66.8MHZ 56MHZ 66.8MHZ

システムベンチ 101 121 131 フリーズ

ノートン OK OK OK フリーズ

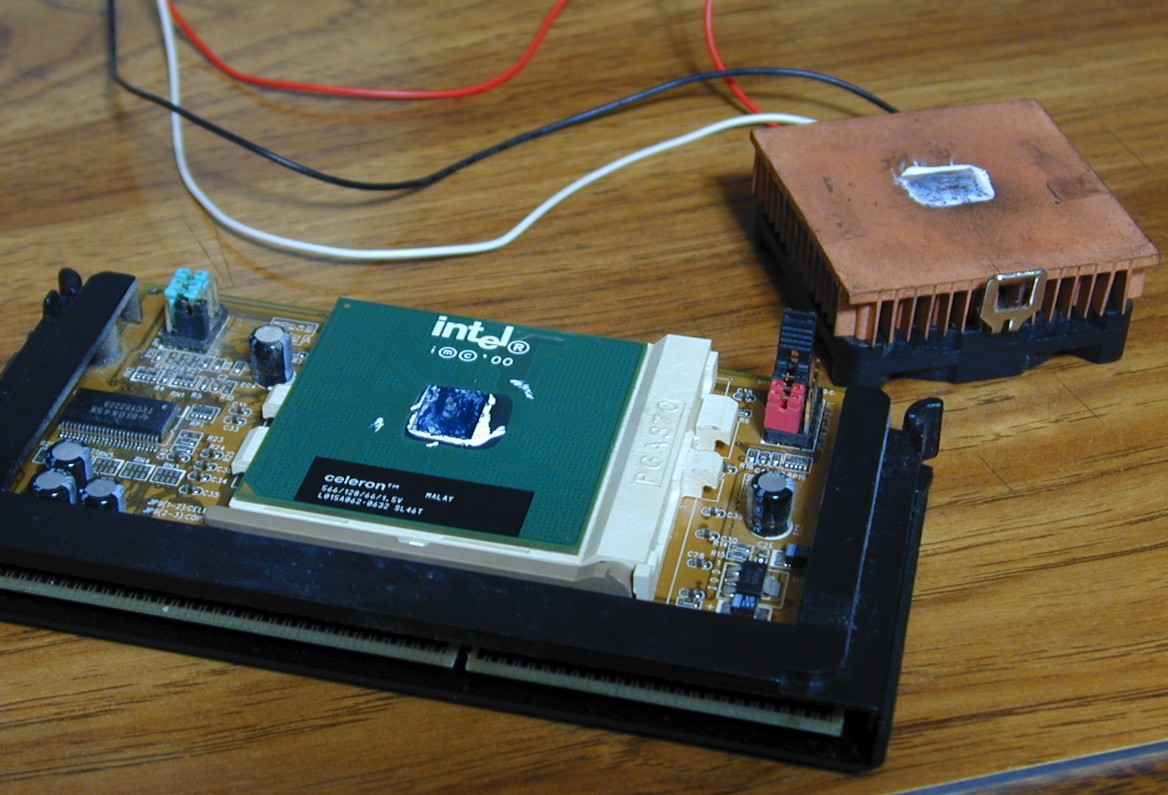

昔はCPUをカードに差してからマザーボードに差していた

まずバスクロックを75MHZへ上げてみた。起動に問題はなく、アプリケーションもすべて動作に問題はなかった。

ところが83.3MHZへ上げたところ起動に問題はなかったものの、ノートンのシステムインフォメーションの立ち上がり途中でフリーズしてしまった。

しかも、強制再起動も不可である。仕方ないメインスイッチオフで終了。

一度設定をデフォルトに戻し、AGPターボのジャンパーJP23を2/3に変更して再度バスクロックを83.3MHZへ上げた。

今度はノートンも正常に動き、フオトショップのフイルターも動作に問題はなかった。さて、AGPクロックはこれで完璧だ、と思いこんだ私はついにバスクロックを100MHZへと上げることにしたのは当然の成り行きであろう。

BIOS画面を出し、バスクロックを100MHZへと上げ、SAVE &EXIT SETUP と押し、ENTERと押した後、真っ黒い画面のまま再び明るくはならなかった。HDDアクセスランプはつきっぱなし、電源もメインスイッチですら切れない状況となった。あちゃー! 仕方ない電源コードを引っこ抜いて、電源を切る。

こりゃ100MHZは何か別な手段を打たないとこのままでは全くだめなことがはっきりした。次に83.3MHZへ戻したが、なんと!ノートンでフリーズ。ゲゲ!なんたることであろうか、しかしこんなことでめげる私ではない。

再起動かけてやると今度は全く正常に動くようになった。CPU温度もそう高くなっている様子はなく、この程度のCPUクロック「417MHZ」なら特別な対策は必要なさそうだ。

しかしRIVA128ZXKのチップは触れぬ位熱い。

チップ用のファンを設置してやらねばならない。

CPUクロック「500MHZ」を達成するには果たしてどんな手段が必要なのだろうか。クロック倍数 5×100MHZ=500MHZ うーん、こんなに簡単なかけ算はないのだが。

平成11年8月18日

ビデオチップがあまりに熱くなるので、チップ用クーラーを買ってきた。

\1,280安いことは安いがサイズがちょっと大きすぎて取り付けるのに苦労してしまった。それに果たしてちゃんと風が当たって温度が下がっているのか少々疑問だ。そのうちもっとまともな方法で冷却しよう。

今日は再度バスクロックを100MHZへ上げてみることにしたのだが......................。

BIOSを出し、バスクロックを100MHZへ上げ、CPUコア電圧を+0.1Vにしたのだが。またもや真っ黒画面、立ち上がらない、しかも電源コードを引っこ抜いてリセットするも全くだめであった。やっぱりだめか と落ち込んではいられない。

さてジャンパーレスマザーボードゆえジャンパーがない。

と言うことは、元に戻すには画面が出て、BIOSを書き換えなくてはならないのに全く立ち上がらないと言うことになる。

ソフト的に設定を変更できなければ、ハード的に何かあるはずとマニュアルをじっくり読んでみると、あったあった、ちゃんとCMOSクリアジャンパー14でショートピンをセットするとデフォルトへ戻せるではないか。早速やってみるとなんとか元に戻った。

コア電圧を上げてもうんともすんとも言わないのはセレロン333MHZはやはり417MHZ止まりのCPUなのであろうか。

300Aの450MHZプラスに負けているとは情けない限りである。

もう少しコア電圧を上げれるのだが、完全にアウトになってしまいそうで躊躇してしまう。少しインターネットで調べてみることにする。

平成11年8月22日

わが『西壁1号』のセレロン333MHZシリアルは08501455-SL2WN コスタリカであるが、果たして外れのロットナンバーなのだろうか。

今日はコア電圧を2.2Vまで上げてやってみたが、BIOSが出て500MHZの数字が確認できたと思った瞬間、真っ黒画面、あとはうんともすんとも言わず、またまたCMOSクリアとなってしまった。

同じCPUでバスクロックもコア電圧も同じでありながらどうして500MHZで起動し、安定運用出来るのだろうか。

過熱は考えられない、動かしてすぐでは過熱するはずがないからだ。

であるならば他に動かない要因、いや動かす手段があるはずである。

二次キャッシュが足かせになってはいまいか、二次キャッシュのなかった300MHZの場合簡単に1.5倍の450MHZまで上げることが出来たと言われている。

二次キャッシュを切ることが可能か、切ることが出来たとしても、それが500MHZでの安定運用につながるのか現在の所よくわからない。

クーラーとCPUを密着させるため、クーラーに張ってあるグラファイトシートのままで果たしてよいのか? シリコングリスを塗った方が良いのはわかっているが、どれだけの違いがあるのだろうか?

ある人は、CPUの表面を目の細かい砥石を使い、鏡面仕上げをして密着させているという。

また、ペルチェ素子や水冷装置を使って限界を探っている人もいる。

多数の人が500MHZでの安定運用を行っているのを見ると、上記のような必ず何か出来る手段があるに違いないと確信するようになった。それは果たしてなんだろうか?

ふとWEBページを見ていて目が点になってしまった。

なんとそこにはクロックダウンと書いてあるではないか! いったいどういうことだ。

セレロン333MHZのバスクロックをアップする場合、66.8MHZ 75MHZ. 83.3MHZ. 100MHZと上げていくのだが、83.3からいきなり100まで飛んでしまうため中間のクロックが出せない。

セレロン333MHZの場合500MHZは事実上厳しいことを考えるとなんとかそれ以下でクロックを上げれないかと考えられた方法だそうだ。

その方法とは源発振クリスタルを14.318MHZから13MHZへ交換しバスクロックを103MHZへ設定してやると、じっさいのバスクロックは93.5MHZ×5=467MHZ、PCI=31MHZ、AGP=62MHZになるというのだ。

しかも安定動作が可能らしい。467MHZであれば満足のいく数値であろう。ここまでやらないと500MHZは無理なのだろうか?

ちんぷんかんぷんだった秘技の数々が少しずつ見えてきたが、自分一人で実行していくのは確かに不安が残るがいずれ近い将来、その辺の禁断領域へ入っていくだろう。

初めて自作して、一月半でこんなことやっていいのだろうか、本質が分からないまま行くところまでいってしまいそうなのはインターネットがあればこそだろう。

市販の本では、ここまでの情報はとても無理だ。得られる情報は、いつすべてのパーツが破壊されてもおかしくない方法ばかりだからだ。

他人に責任を転嫁する風潮が強いこの時代に、壊れたらアウトの自己責任のクロックアップはなかなかスリルがある。

さて水晶発振子はどこで手にはいるのだろうか?

平成11年8月29日

ノートンのシステムインフォメーションに入ろうとしたら、システムがロックしてしまった。完全には安定していないのだろうか、他では全くこのようなことはないのだが。

バスクロック100MHZにするとHDDがついていけないため立ち上がらない、と雑誌に出ていたが、これはちょっと問題だ。

5 400RPMから7200RPMへとスピードを上げてやると500MHZが動作するのだろうか。

資金不足の昨今これは出来ない相談だ。

梅沢無線にて水晶発振子を入手したが、まだまだ使う気にはなれない。

平成11年9月4日

本を読んでいて、二次キャッシュの動作について載っていたので、やはりこれかと思いBIOSWで切ってみた。それで再びバスクロックを100MHZ、コア電圧を2.2Vにして再起動したら旗マークまではなんとか出てきたが、そこで終わり。

セレロン333MHZで500MHZにかなりの人が成功しているが、いったいどこに成功の秘訣があるのだろうか。

自分としては、やることはやっているつもりだが、所詮初心者なのでなにかが違っているか、抜けているのだろう。

わが『西壁1号』の壁は依然として難関である、12cクラスはあるかな。

平成11年9月15日

オーバークロックマニアックスという本を見つけた。

知りたいことのほとんどが出ているので、これから徐々に手を着けていくことにする。

水晶発振子どうのこうのと言う前に、やはりコアをいかに冷却するかが問題のようだ。

ノーマルのファンでは冷えているようでも実際には間に合っていないと推定されるので

確実に状態をとらえるために、温度センサーを取り付ける必要がある。

アルファという会社のファンがクロックアップの為の定番らしいことがわかってきたが、札幌のどこにも売っていないので、通信販売で買うしかないようだ。

これを手に入れて、500MHZに再トライしてみてだめならいよいよペルチェ素子の出番である。使い方を間違えると結露でCPUをだめにしてしまう危険性があるので、あまり使いたくはないのだが、最終的には使うことになるだろう。

も ちろん究極の方法として炭酸ガス、窒素ガスによる冷却も残っているが、これらはとても素人が手を出せるしろものではない。

まさに窒素ガスしますか、人間やめますか、の世界である。

スーパーπのソフトを手に入れたので早速測定してみた。

104万桁で5分17秒という結果は417MHZでは妥当なものとおもわれるが、3分代の結果があちらこちらのホームページで発表されているのを見ると、いつかは自分も出してみたいと思う。

平成11年10月5日

ふと気がついたのだが、窒素ガスで氷点下に下げてやるということはフロンガスのスプレーを逆さまにして噴き出し、ヒートシンクに当ててやれば一時的にでもマイナス20度くらいまでは下げてやることが可能なはずと考えた。

さっそくカメラやに行き、ダストスプレーを980円で買い求め、FSBを100MHZ、VCOREを+0,2V、セカンドキャッシュを切った。

起動する前よりヒートシンクに当てて真っ白になったところでさっそく起動させた。

ウインドウズ98はあっさり立ち上がり、やったと思ったが、スーパーπを動かしたところ、おかしなことに500MHZで動作しているわりに、計算が遅いのだ14回目で4分30秒かかっている!

これは変だと見守っているうちに見事にフリーズした。

結露寸前までガスを噴き出し続けたのに何故だろう?

勿論ガスはシンクに均等に当たったとは言えないものの、かなり冷えたと思っていたのに、難しいものである。安定動作にはやはりペルチェ素子しかないのか、強制空冷では安定動作は無理と推定される。

CPUが冷えているのにスーパーπの数値が遅いのはセカンドキャッシュを切ったためかもしれない。このあたりになると、基礎の理論がわからないため、有効な方法がとれない。

500まで上げたところで別になんにもならないのに、どうしてシステム破壊の危険を犯してまで上げるのだろう。自分でも不思議である。

気になるといえばマックの8,4GBのHDDの動きが少し変である。

まだ1年しか使っていないのに壊れるってことはないだろうな。

バックアップも8割方しか出来ていないのでなんとかしなくてはならない。

MO230しかないので1ファイル2,7MBの画像は厳しい。

やはりCD-RもしくはDVD-Rあたりが欲しいし、G3MAC本体もできれば手に入れたい。

パソコンの趣味は限りない欲望との戦いであり、進歩と呼ばれている陰謀との戦いである。此の戦いは、たいがいユーザーの負けに終わることになっている。 かく言う自分も連戦連敗だ。

MACが2台、AT互換機が2台とこんな貧乏人ですら4台のパソコンを使っているのだ。実用とするならばたったの1台ですむはずだが、いつしか増えてしまった。実用上これ以上の性能は必要ないし、パソコンの進歩はすでに頭打ちになっているのは明白である。

先日見た新聞に、パソコンの時代は終わったと載っていたが、私もそんな気がするし、5万、6万の価格が普通になりつつあるのはテレビやビデオ並みのただの家庭用品と進化、いや退化していくのか。

少なくとも趣味としてのパソコンは終焉の時を迎えつつあるのはまちがいないようだ。

平成11年10月10日

風邪をひいて直らない。FSBを83,3MHZのままでフロンガスを吹き付けながらスーパーπを実行して見たが、結果は無残なことに吹き付ける前より遅いのだ。どうしてなんだ!

風邪のためか、なにもやる気が起きないし、やっても続かない。

せっかくの連休もただ寝てばかりいた。

平成11年10月17日

WIN-PCを見て納得した。FSBの数値を上げていっても、必ずしもパフォーマンスが比例して上がらないということを。

たとえば、FSBを83,3MHZから100MHZにすると、CPUクロックは

417MHZから500MHZに上がるのだが、空冷では2次キャッシュを切らねばならない。そうすると、途端にベンチマークは333MHZよりもはるかに下がってしまうらしい。これでは何のために危険を犯してまでクロックアップをするのかわからなくなってしまう。2次キャッシュはやはり有効なのだ。

ここでペルチェ素子、それにともなう水冷システムの必要性が出てくるのだ。水冷もタンクが小さいと水温が上がってしまうのでまずいので、大きくするか、ラジエターの様な放熱器を使ってペルチェ素子からの熱を放熱しなけれぱシステムは意味を持たない。

わずかのクロックアップに対する費用は莫大なものだ。

それだけの価値があるのか? あるとも言えるし、ないとも言える。

平成11年10月19日

#クロックアップについて整理して見た。

1, 333MHZをクロックアップするためには空冷ではペルチェを持って

しても500MHZが限界。

2, 水冷とペルチェを組み合わせると、560MHZまでは可能だが、それ

以上は、いかなる手段を持ってしても難しい。

3, ペルチェを使用しなければ、417MHZが限界(現在常用中)

4, 500MHZはFSBを100MHZ、VCOREを+0,2V、AGPを2/3

へ変更、2次キャッシュを入れて駄目なら切る。

しかし、切ったことによりパフォーマンスが極端に下がってしまう

ため、500MHZへ上げた意味がなくなってしまう。

可能な限り2次キャッシュを入れて動作させる。

今後の方針がやっと見えてきた。

室温が下がると当然CPUに吹き当たる風の温度も下がることになる。

すなわち、厳冬期に気温が-15度に下がった場合、窓を開けて動作させたならば、夏期の室温+25度よりもなんと40度も下がる理屈になる。

これほど低コストなクロックアップがあるだろうか。

もっとも、パソコンは快調になるだろうが、人間は風邪をひいてしまい、ダウンするのはまちがいない。試して見る価値はあるが、邪道な方法だ。

安定常用クロックアップするためには、田川アルミの空冷システム(ペルチェ対応)を導入し、次にペルチェを安定化電源コントロールシステムで動作させる。このへんが自分に出来る限界であろう。これ以上はあまりに金がかかりすぎ、貧乏な私には出来ない。

他にやることが山積している。非力なMACのCPUを強化し、CD-R、DVD-R、レーザープリンタなどを入れたい。

2025年2月22日

我がDOSVレポート

左はセレロン566 右はCORE i7-4770

以上が今から25年も前に、はやり病のごとくクロックアップが行なわれていた時の記録だ。パソコンは出来合いを買うより、部品を集めて組み立てたほうが安くついたので、少し器用で、やる気のある人は皆自作した。組み立てが終わり、起動ディスクWINDOWS98のCD-ROMを入れA:>

SET-UP ENTERと打ち込むとWINDOWS98のセットプログラムが開始された。問いに答えながら45分もの時間をかけて終了する。

うまく一発で成功すれば良いが、必ずどこかで引っ掛かり数時間も思い悩むのが毎度のことだ。今思えば苦しくも楽しいといった矛盾が良かったのかもしれない。クロックアップも簡単にできるFSBを変更しCPUクロックはセレロン333MHZから417MHZまで上げるやり方から、ペルチェ素子を使ったり、究極はCPUの冷却を液体窒素(-170℃以下)使って500MHZ以上に上げるとんでもない人もいたのだ。少なくない金をかけてクロックを上げたとしても、途中でフリーズすることが発生するので実用はとても無理だ。目的と手段が完全に入れ違っている。しかし、山登りにおいて頂上が目的のはずが手段、つまりクライミング、沢登り、藪こぎにみられるようにルートだけを目指し、終了次第下山することが別に違和感がないのと同じではないかと思う。

本来の目的を外れた行為は当然危険を伴う。登山ではケガを覚悟する場合もあるようにPCのクロックアップでもそれなりの危険がある。基盤上のDC-DCコンバータの能力不足やオーバーロードによるMOS-FETの焼損、温度上昇によるアルミ電解コンデンサの容量抜け、クロック上昇による消費電力の増大に伴う電源負荷の増大等々のリスクで最悪の場合火災が発生する。オーバークロックを最大限に達成して、問題なく稼働しているように見えても、後日異変が出ることも多い。もはや自ら苦行に飛び込む勇気もパワーも残っていない。楽しく、無理をせず。