群馬県 雨の表妙義山 白雲山周回 2025年

2025年4月15日

表妙義山周回(妙義神社~大の字~大覗~相馬岳~堀脇~中間道~妙義神社)

妙義山、200名山のひとつだが、具体的にはよく知らない。群馬県の片田舎にある1000mほどの低山で結構危険な岩場があるらしい。しかし、北アルプスの3000mクラスから比べると2000mも低いのだ。岩場とはいえ、クライミングの話題で出てきたことは無いので、脆くて駄目なのだろう事は分かる。一般登山者が恐おそる登って、クライミング気分を味わうのだろう。気にもとめたことは無いが、今年2025年になり、偶然に表妙義山を登るYouTubeをみてしまった。鎖場だらけで、しかも10m、20mは普通で中には30mを超すものもあるらしい。傾斜も強いので腕力が当然ながら要求される。そのため女性が下りで力尽き落ちてしまうことがしばしばあるとの事。

話半分としても強く興味を引かれた。恐らく表妙義山を登るのはクライミング経験者が大半であり、何かの間違いで入山した一般登山者が窮地に陥ったのだろう。地形図を見ると、確かに表妙義山ルートは登山道として点線が引かれていない。北鎌尾根や前穂高岳北尾根と同じ扱いなのだろうか? 疑問はまだある。そうであれば30カ所に及ぶ鎖が設置されているのは何故なのか?どうして山岳雑誌などで紹介記事を見かけないのか? 疑問を解くには自分が登るのが一番である。情報を集めると6月〜10月は暑いし、ヒルが出るので駄目らしい。4月は木に葉が付かないし、ヒルもでないのでベストと判断。直ぐに航空券を手配した。

松井田駅からすぐそこに妙義山が迫っている

妙義山神社の麓、旅館東雲館に予約をしたのだが、何と迎えに来てくれる事になった。タクシーであれば2000円は間違いないくかかるだけにラッキーだ。おまけに明日の下山時には駅までおくってくれる。14:47の松井田駅到着。旅館の奥さんが迎えに来てくれた。ザックを下ろして直ぐに妙義山神社へ向かう。明日でも良いのだが、下山が遅くなったら行けないし、朝早く通過したら何も見えない。神社の階段は今までに無いほど急で、歩幅が狭い。下りは気をつけないと足を踏み外す可能性が大である。それでも年配のおばあさんが歩いて登っていることに驚いた。ここは日光東照宮に関係があるらしく、豪華な彫刻も同じ職人が作った由緒のある神社だ。重要文化財指定もされているとのこと。ちょうど桜の時期であり、西日に照らされたシダレザクラが美しい。

妙義神社は歴史的で国の重要文化財

朱塗りの門は日光東照宮のようだ

奥宮の右手に表妙義登山口がある

旅館に戻るとご主人がわざわざ車で県道を走り、妙義山の概要を走りながら説明してくれた。せっかく山に登っても、少し離れた位置から山をみることが少ないらしい。なるほど、山登り山を知らずか。地図では分からない概要が知れてありがたい。明日の天気が約束されたかに見えたのだが。

天気予報では晴れだが山は濃いガスで真っ暗だ

5:05オニギリを受取りスタートした。山がガスに覆われ暗い。予報では雨が降らないが、あれでは地面や壁は濡れているだろう。案の定、大の字近くから濃いガス状態となりビビリ岩で雨具の上を着込んだ。大の字鎖はピカピカで新しい。

大の字のクサリはピカピカで新しいが太すぎる

垂壁のクサリは下る方が力が必要で、長いとパンプ気味になる

展望ポイントの大の字はガスで何も見えない

大の字から鎖場、階段状の岩場、辻󠄀を右へ進むと6:15奥の院となる。濃いガスと薄暗さからくる雰囲気は正に神秘。中は真暗なので入らず直ぐに鎖に取り付く。角度はあるが足場はある。しかし濡れているので油断はできない。30m直上、10m左トラバースと結構長い。足に力が掛からないから、当然腕に力が入る。こんな感じで鎖場が続くと下手をしたらパンプする可能性がある。まさかフリークライミングじゃあるまいしそんな事は無いだろうと思うが、この先濡れが続くとあり得る。

奥の院右手に50mを超えるクサリが出てきた

奥の院はガスで真っ暗、すこし不気味

壁は雨のため滑るしクサリも又良く滑る

次に右上する鎖は濡れがひどい。強引に登ると間もなく6:43見晴となる。もちろんガスで何も見えない。おまけにガスが小雨になりつつあった。雨具上を着込み進むがなかなか変化のあるルートで面白い。6:47 次はビビリ岩だ。垂壁から右上していく鎖は30mくらいか。特に問題はない。ただ、下は数十mスッパリ切れているので、落ちたら間違いなく死ぬ。ここに限らず表妙義は、何処の場所でも油断は出来ない。妙義山縦走とは言うものの、登山開始から下山まで平らな部分はほとんど無いのだ。常に上るか下るかであり、しかも攀じ登るかぶら下がって降りるかと簡単な部分は少ない。面白い、とても面白いが、ガスや小雨で濡れた足場は次第に疲労を蓄積していく。背びれ岩にでたが問題はない。視界が利く時ならば両サイドスッパリ切れているので高度感抜群のはずだが、10mほど向こうは何も見えず残念だ。

びびり岩はそれほどびびる感じではない

おお覗きのクサリは超ロングの為腕がパンプする可能性がある

間もなく7:04大のぞきに出た。ここからは10m、10m、30mの3連鎖場となり、力の無い人はたまに落ちるらしい。傾斜は70度〜80度くらいだが、足場には凸凹が有るので難しくは無い筈だが、鎖に頼りすぎると力が尽きる。鎖自体も他では見かけない太さで持ちにくい。その上、当然ながら重い。鎖に頼る回数が増えてくると、結構効いてくる。その上、今回は足場が濡れているので腕に力が自然と入るのだ。最上部から転落すると100mくらい落ちるので、初心者は硬直するのではないか? 7:15 降り立つと壁に沿いトラバースとなり、急な登りだ雨は小降りだが、時々強くなる。

鎖自体も他では見かけない太さで持ちにくい。その上、当然ながら重い

とにかく鎖が長いので疲れてくるが「絶対にクサリから手を離すな!」となる

休憩していると若者が追いついてきたので立ち話をする

立ち止まり休憩していると若者が通りかかった。不安そうに「雨で参りますね」と話しかけてきた。予報では晴天なんだけど、まさかガスと雨とは思わなかったと話し合う。鷹戻しへは行くのですかと聞かれたが、このまま天気が回復しなければ、掘切から降りて、中間道へ出て妙義神社へ戻ると伝えた。彼も濡れた鷹戻しへは行きたくないと言っていたが、果たしてどうしたのだろう?坂を上るとタルワキ分岐となる。ここからは平凡な踏み跡が相馬岳まで続く。

相馬岳に到着すると一瞬晴れ間が見えたのだが、再び小雨模様になった

バラ尾根はクサリが少ないけれど想像以上に危険個所が多い

8:13相馬岳と登山開始から3時間8分と順調なのだが、想像よりきついアップダウンが続くし、この先は更にきつくなる。天気は回復するどころか雨脚が激しくなりそうなので雨具の下も履いた。相馬岳からバラ尾根を通過すると核心の鷹戻しにはいるのだが、天候が回復しなければ無理だろう。80度〜90度の鎖が連続し、その先にはハングした二段ルンゼとなるのだ。もう若くない自分には厳しい。まあ、バラ尾根を通過し掘切にでた段階で決断することにした。話には聞いていたが、実はバラ尾根は結構、事故が多いらしい。一見するとやさしい下り上がりに見えるが、足元が崩れやすく、鎖もほかから比べると少ない。常に上るか下るかの連続は、体力を消耗していくのだ。天気も相変わらず霧雨で、気持ちは金洞山よりも掘切からの下山に向かいつつあった。

クサリがなくても木の根は良いホールドになり助かった

堀切の到着したが残念ながら悪条件の為ここからエスケープをする

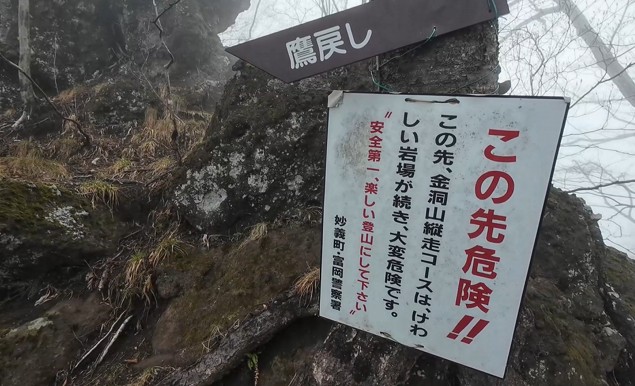

この山で目立つのは鎖と木の根だ。何だか上手い具合に手の届くところに木の根がある。鎖がなければ木の根と掴むものが現れるので面白い。もし、木の根がなければ時間が掛かり、タイムアウトになるかも知れない。バラ尾根の最後に小さな石門があり、くぐると間もなく9:38 掘切に出た。鷹戻しへの警告の看板があり、事故の多さを物語っている。東雲館の主人が昨夜話してくれた事によると、前にガイドした女性4人のうち二人が鷹戻しで落ちたらしい。当然ロープでビレイしているので何事も無かったらしいが、呆れていた。表妙義山に来るなら、少しはクライミングのトレーニングをしてくるべきだと語っていたが、そのとおりだ。よく言われる三大キレットの最もきつい大キレットよりも多分難しい。大キレットでは身の軽さと技術が有れば力はさほど必要ない。ここでは何よりも力と持久力が最も必要だ。それも登山開始から下山まで6時間〜8時間あまり続き、周回するとなると中間道を疲れた足取りで3時間近く歩かなければならない。標高が1000mと低いが北アルプスの縦走をこえるほど厳しい。最初から最後の最後まで気を抜けない低山なんてあるのか?

それが目の前にある。天気が良ければ気分は最高なのだが。

今年の初めまで、このような山があるとは思わなかった。地方の薮山で、大したことはないのだろうと考えていた自分が馬鹿でした。変化に富むルートには必要以上の案内板は無い。登山上級者向けに余計なお世話とならないようにピンクテープ等は極めて少なく、ルートファインディングが常に必要だ。足元だけではなく、先の地形と踏み跡を判断しなくては時間のロスが出てくる。その上、落ち葉が溜まりすぎてある所があり、ハマると腰までの落ち葉ラッセルになる。

一般道である中間道は危険個所は全くないので気が楽だ

立派な新しい鉄の階段があり楽ちん

長々と書いたが、私の結論は掘切からの下山であった。時刻は9:46であり、晴れていてもここから中ノ岳下りまで3時間弱、中間道から神社まで3時間となる。つまり早くても10時間のタイムは疲れた体では無謀。つくづく天候の影響が大きい。降りるとなると私の元気も回復した。とは言え、こんなところで転んでは身も蓋もない。中間道には間もなく出たが、天国のような歩きやすい道でホッとした。しばらく歩くと立派な東屋があり休憩した。そのうち6人パーティーが下からやってきた。今日会う3組目だ。天気のためだろうが登山者は極めて少ない。ここから中間道は上下を繰り返し緩やかに下っていく。鎖場は何箇所もなく、鉄製の立派な階段が数カ所、手すりもあり、危険は少ない普通の登山道だ。とはいえ掘切出会いから妙義山神社までは2時間は遠い。途中見晴らし台が2カ所あるが見通しは悪い。

神社近くから県道に降りて11:43 ビジターセンター。着いて振り返ると妙義山が圧倒的な迫力で迫ってきた。

ビジターセンターから見る妙義山は圧倒的迫力で迫ってきた

これは経験しないと分からない凄さだ。登っただけでは分からない迫力だ。旅館の主人が昨日言っていたが、登山者は山に登るだけで、誰もここからの妙義山を見ていない。すっかり晴れた空にそびえる迫力は、登ったよりも、ここからのほうが凄いのにと嘆いていたが、たった今納得した。桜が満開であり、その先に急峻な岩壁をいだく妙義山は圧倒的だ。山域は結構広く、裏妙義山、金華山と大きく三つに分かれているらしい。急峻である事、そしてそれによる遭難事故の多さ、死亡事故の多さだ。かつては事故の多さから登山禁止が問われたのだが、地元山岳会、警察、行政の間で大きく揉めたらしい。山岳会の反対から規制がされることはなかったらしいが、危険箇所に鎖が張めぐされることになった。どおりでここは鎖の王国かと呼びたくなるほど鎖だらけだ。それでも鎖のない危険箇所は無数にある。

山を眺めているおじさん 気持ちがよさそう

ここほど山行タイムに差がある山は珍しい。速い人なら周回を6時間で回るらしいが、遅くなると12時間を超えて遭難騒ぎになる事も珍しくないとのこと。私の場合ショートカットでも6時間38分だから、天気が良くても9時間は超えたに違いない。最初に持ったタイム差の疑問がようやく解けた。やはり現地で経験しなければ分からないことはあるものだ。当初の予定は表妙義山周回コンプリートであるが、初めてやってきてそれは甘かったのかもしれない。天気が悪い、雨が降っていたのは言い訳だろう。

単に考え方が甘かったのか、実力が足りなかったかだろう。

下山した当初は満足していたが、次第に金洞山の鷹戻しに行けなかったことが心残りに思うようになった。第二弾で11月のさわやかな秋晴れにリベンジ出来たら最高なのだが。

お世話になった東雲館

休憩して一息つく 下山したら晴れって何だよ!

ビジターセンターを降りていくと神社となり間もなく東雲館に着いた。旅館のご主人と奥さんは、天気が回復しないので、私の心配をしていたと話してくれた。ありがたい。妙義山ティシャツを買う。老猫も三匹のんびりと日向ぼっこをしているのがほほえましい。

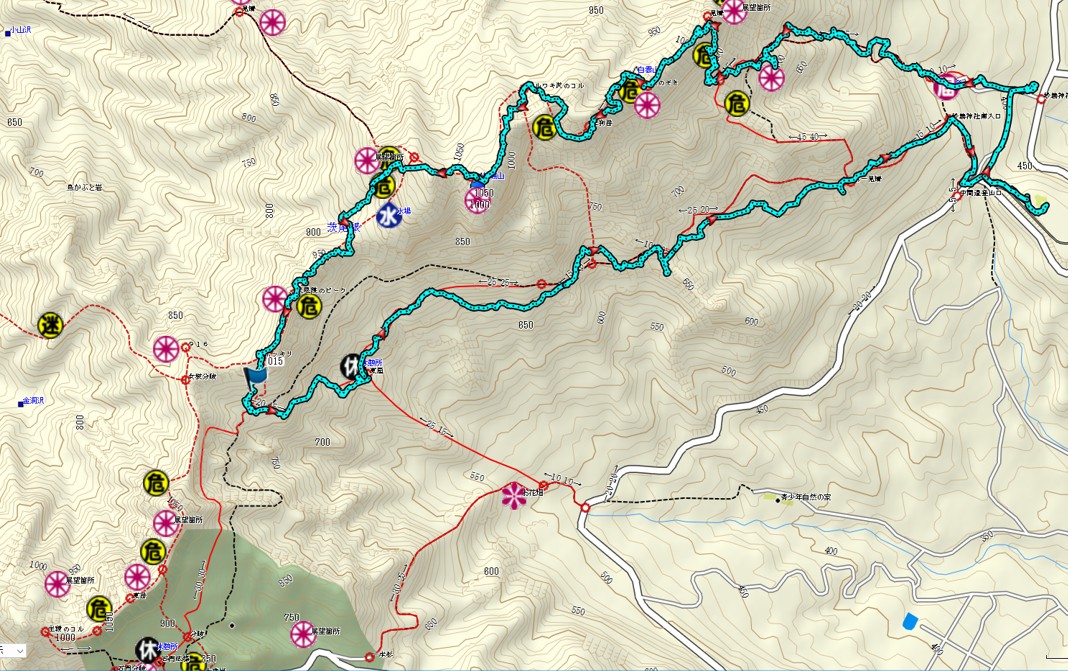

今回のログは7時間で周回したが、鷹戻し、中ノ岳へ行っていたら後3時間は要しただろう

標高のロググラフを見ると妙義山は針の山であることがよくわかる

家に戻って「山と渓谷2019年6月号」を見てみると、表妙義山縦走の記事が載っていた。見覚えがあるのはこれを読んでいたからだろう。この記事によると「危険度最高レベルの険悪な低山」「標高は低いが危険性、困難度は剱や穂高連峰より高い」とある。少しオーバーな気がするが、雨の中登った今回はマジでやばかった。だからおもしろいともいえる。

そういえば思い出した!せっかく妙義神社に行ったのに、お賽銭も、お願いも忘れた!

そのためだな、天気が悪かったのは。